ÉXODOS, MIGRACIONES Y EXILIO EN ARGENTINA

Dejar la tierra propia, derecho a la

fuga, camino de muchas idas y pocas vueltas, los emigrantes van en búsqueda de

un destino que no siempre es mejor que el abandonado.

Por Luis Zarranz, Fedra Spinelli y Nicolás G. Recoaro.

Una historia cuenta

que existió en tiempos antiguos un rey llamado Serendipo. Serendipo tenía una

hija muy bella que era soltera. Entonces convocó a los más destacados

pretendientes para ver con cual la casaría. Acudieron tres caballeros, todos de

una fama intachable en lo que respectaba a su valentía. La indecisión de

Serendipo hizo que éste optara por mandar a cada uno a hacer una prueba muy

peligrosa. Pero sucedió que en el camino para realizar esa prueba,

cada pretendiente encontró nuevos tesoros, nuevas mujeres, nuevos intereses. Y

así el plan de Serendipo quedó desbaratado por el resultado de las aventuras

que él mismo había propugnado. En base a esta leyenda el sociólogo

norteamericano Robert Merton nombró “serendipity” al descubrimiento que se hace

mientras se está buscando otra cosa.

Una sucesión de

serendipities es lo que encuentran los miles de hombres y mujeres que deben

dejar sus hogares para vivir la durísima experiencia de la migración. Salir a

lo desconocido, más allá de lo cotidiano pero no necesariamente hacia lo

espectacular, sino a otras cotidianidades: tener trabajo, salvar sus vidas,

escapar de la guerra o de la hambruna.

Allá vamos

El diccionario, que

ignora muchas cosas, define al vocablo “inmigración” como la llegada a un país

de personas extranjeras con el propósito de establecerse en él como residentes

permanentes. El diccionario no dice el dolor que eso causa, ni la pena y la

melancolía que provoca. La inmigración es un fenómeno que se ha dado a lo largo

de toda la historia de la humanidad, de ahí que pueda decirse que el ser humano

es una especie migratoria. Sin embargo, hay determinados periodos en los que

dichos movimientos se intensifican y adquieren gran importancia por razones

económicas, políticas, demográficas, de índole religioso, social o las

motivadas por catástrofes naturales. Actualmente unas 120 millones de personas

viven fuera de su país de origen, de los cuales 20 millones

son migrantes latinoamericanos.

Las frías

estadísticas dicen, también que la Argentina tiene el

5% de su población extranjera, o sea cerca de 1.600.000 almas

provenientes de 191 países distintos. Se sabe que una regla de la inmigración

en el mundo es que la más numerosa corresponde siempre a la de países

limítrofes. Por lo tanto, no es excepcional que en la Argentina, de

cada 5 extranjeros 3 correspondan a países limítrofes. Lo que seguramente

no se sabe es que desde 1869, y con relación a la población total del país, el

porcentaje de inmigrantes del Cono Sur nunca superó el 3% a lo largo de 130

años. Por lo tanto es una falacia el argumento que esgrime que “los inmigrantes

nos roban nuestro trabajo”.

Históricamente

la inmigración limítrofe estuvo asociada con el trabajo agrícola: grupos de

trabajadores paraguayos con las cosechas de algodón y yerba en Formosa, Chaco,

Corrientes y Misiones; trabajadores bolivianos en el tabaco rubio en Salta y

Jujuy, azúcar el Tucumán, y con horticultura en Mendoza y provincia de Buenos

Aires. El grupo inmigratorio chileno en la Patagonia, vinculado a tareas de

esquila, en el Valle de Río Negro, para recolección de peras y manzanas. El

grupo inmigratorio uruguayo, en su mayoría en Capital Federal y Gran Buenos

Aires, vinculándose en tareas de servicio.

La crisis de las

economías regionales (crack algodonero en Chaco, crisis de sobreproducción de

azúcar, cierre de ingenios en Tucumán, crisis tabacalera y disminución de la

producción forestal, (todos ocurridos a partir de la segunda mitad de la década

de 1950 y principios del ´60), generaron un desplazamiento del ámbito rural

hacia el urbano que impactó en el Gran Buenos Aires y Capital Federal.

¿Sin qué?

La

migración, como proceso, se explica a partir de diferenciales socio-económicos

entre los países (o regiones) de origen y los de destino. Esto presupone que el

destino elegido presenta crecimiento económico y capacidad de absorber la

fuerza de trabajo migrante, estabilidad política o mejores condiciones

sociales.

Los migrantes

desafían fronteras, reglas migratorias, papeles, condiciones geográficas y se

zambullen en el desafío de encontrar una vida mejor lejos de la tierra de uno.

Esta experiencia desgarradora implica, generalmente, la distancia con seres

queridos y el desdoblamiento del propio ser entre lo viejo y lo conocido por lo

nuevo a conocer. No debe haber sensación más desdeñable como la que provoca que

la tierra donde uno se crió y de donde se mira el mundo, lo eche a

patadas y le diga “fuera de aquí”. Así como los exiliados políticos de los 70

tuvieron que aprehender a tomar conciencia que sus vidas corrían peligro por

las amenazas del propio Estado, el mismo Estado es el que hoy en día se

encuentra incapacitado para brindar oportunidades dignas a cientos de miles.

Bolivianos que ofrecen sus manos en obras de construcción argentinas,

argentinos que ofrecen sus manos para lavar copas en España. ¿Y el Estado? “Disculpe

las molestias, estamos trabajando para usted”.

El mismo sistema que

levanta la voz para denunciar a los “sin papeles” no dice ni media palabra

sobre las condiciones de explotación en las que trabajan ni para quienes. “Sin papeles” es el nombre que

reciben los desesperados de hoy. Pocos llaman “sinvergüenzas” a los que legitiman

un modelo que necesita esparcir a las personas pero concentrar el fruto de su

trabajo.

“Bolitas” y

“sudacas”, primero son víctimas de la expulsión y más tarde hijos de la

discriminación. La noción de diferencia funciona como sinónimo

de desigualdad llevando irremediablemente a la discriminación. Desde esta

analogía, los diferentes –sean homosexuales, villeros, bolivianos, mujeres,

gordos o viejos – lo son siempre en relación a “lo normal”. ¿Y quién define esa

norma? Por desgracia, muchas veces son los medios comerciales de difusión

quienes legitiman conductas socialmente aceptadas.

Árbol Migratorio

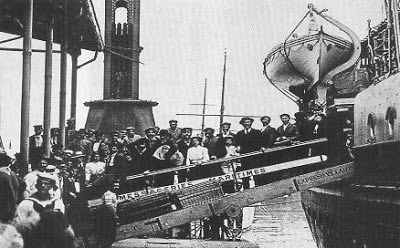

Argentina ha sido

experta en recibir multitudes de inmigrantes que huían de sus países de orígenes. Después de todo, debe

su composición actual a las oleadas de inmigrantes que venían a “Hacer la

América”. Como dolorosa paradoja los nietos de esa generación, cruzan

el charco en busca de las bondades del Primer Mundo.

Desde hace más de

140 años, cuando la generación del 80 comenzó a impulsar la inmigración –siempre la

europea- para poblar nuestro país, Argentina fue albergue de distintas lenguas.

El estereotipo idealizado por la élite de aquellos años imaginaba a blancos,

sajones y cristianos que migrarían en masa a las tierras de la joven

Argentina. Sin embargo, miles de italianos, gallegos y judíos cruzaron el

océano para laburar esta tierra. Se calcula que entre 1881 y 1910 ingresaron

más de un millón y medio de inmigrantes a la Argentina, logrando poblar más del

35% de todo el territorio nacional. Eran épocas en que el crisol de razas, con

la supuesta adaptación plena de los inmigrantes a nuestra sociedad, no mostraba

fisuras a la vista.

Paralelamente, esa

importancia de la inmigración y su aporte al crecimiento del país fue

resignificándose bajo el riesgo de la invasión de las ideologías

libertarias y socialistas que trajeron muchos obreros inmigrantes. La

condición nómade, anarquista y progresista de muchos migrantes, acusados de una

identidad nacional ambivalente, los volvió en el contexto argentino, peligrosos

a los ojos del Estado, que buscó impedir su desplazamiento e intentó promover

su sedentarismo y fijación en la construcción de una ciudadanía netamente

argentina.

El flujo migratorio

de fines del siglo XIX y principios del XX provocó un problema cultural,

lingüístico y fundamentalmente político, porque los inmigrantes tenían la

mala costumbre de armar sindicatos, hacerse socialistas o anarquistas y

de hacer valer sus derechos. Es decir, la inmigración produjo un fuerte

cimbronazo sobre el tejido social y el Estado liberal comprendió que para

mantener su poder debía ejercer un rol disciplinador y represivo sobre los

inmigrantes. Ley de residencia, expulsiones masivas y asesinatos fueron la

respuesta que dieron los gobiernos de aquel entonces.

El flujo migratorio

de fines del siglo XIX y principios del XX provocó un problema cultural,

lingüístico y fundamentalmente político, porque los inmigrantes tenían la

mala costumbre de armar sindicatos, hacerse socialistas o anarquistas y

de hacer valer sus derechos. Es decir, la inmigración produjo un fuerte

cimbronazo sobre el tejido social y el Estado liberal comprendió que para

mantener su poder debía ejercer un rol disciplinador y represivo sobre los

inmigrantes. Ley de residencia, expulsiones masivas y asesinatos fueron la

respuesta que dieron los gobiernos de aquel entonces.

A pesar de las

proclamas sobre la igualdad, la ley y la constitución, los espacios de poder y

los círculos sociales, mantuvieron esa posición excluyente y explotadora sobre

los inmigrantes. Con el pasar de los años, la inmigración desde los países

limítrofes asumió un papel destacado en esta suerte de genealogía migratoria

que intentamos tejer. Paraguayos, bolivianos, chilenos, peruanos y uruguayos

fueron los protagonistas del nuevo flujo migratorio que vivió la Argentina

desde la década del cincuenta. Bonanza económica, crisis financiera y

persecuciones políticas hicieron que el flujo migratorio hermanara a una gran

porción de Latinoamérica. Alguna vez el escritor Aníbal Ford dijo que las

culturas latinoamericanas se asemejan mucho a las estructuras del viaje porque

su propia impronta existencial nos provee de metáforas, caminos isomórficos,

que se acercan a lo que hoy son nuestras culturas, constantemente en migra, en

traslado y mutación.

Los setenta

trajeron la persecución política y miles de desaparecidos por el accionar

represivo que ejercitaba el Proceso y sus vecinos asesinos. Exilios obligados

que contribuyeron a la formación de diásporas americanas, con

posibilidad remota de retorno a sus tierras y familias.

1 a 1 (y perdimos por goleada)

Durante los

noventa, buena parte de ese maravilloso flujo que provenía de los países

vecinos fue demonizado. Los inmigrantes de los países limítrofes fueron

acusados de ser los responsables de los problemas más acuciantes del país: el

crecimiento del desempleo, la inseguridad y de la crisis de los hospitales

públicos. Eran los años del menemato, donde el discurso político y de los

medios estigmatizaba a los inmigrantes y los asociaba a los problemas

económicos y sociales que comenzaba a tener las políticas neoliberales

impulsadas desde los primeros años de la década del noventa. Como olvidar la

supuesta “extranjerización de la delincuencia” que expresaba el entonces

Ministro del Interior, Carlos Corach, o de la “invasión

silenciosa” de la que advertían algunos medios de comunicación.

Posturas fascistas y discriminatorias, que aún hoy, tienen representantes en

algunos estratos de la sociedad argentina. Muchos argentinos pueden mantener su

estilo de vida gracias a una gran variedad de empleos que realizan esos

inmigrantes.

Durante los

noventa, buena parte de ese maravilloso flujo que provenía de los países

vecinos fue demonizado. Los inmigrantes de los países limítrofes fueron

acusados de ser los responsables de los problemas más acuciantes del país: el

crecimiento del desempleo, la inseguridad y de la crisis de los hospitales

públicos. Eran los años del menemato, donde el discurso político y de los

medios estigmatizaba a los inmigrantes y los asociaba a los problemas

económicos y sociales que comenzaba a tener las políticas neoliberales

impulsadas desde los primeros años de la década del noventa. Como olvidar la

supuesta “extranjerización de la delincuencia” que expresaba el entonces

Ministro del Interior, Carlos Corach, o de la “invasión

silenciosa” de la que advertían algunos medios de comunicación.

Posturas fascistas y discriminatorias, que aún hoy, tienen representantes en

algunos estratos de la sociedad argentina. Muchos argentinos pueden mantener su

estilo de vida gracias a una gran variedad de empleos que realizan esos

inmigrantes.

Durante fines de la

década del noventa se da el camino inverso al emprendido por los inmigrantes de

hace más de un siglo. Miles de argentinos y latinoamericanos emprendieron el

retorno hacia el viajo continente, diáspora y éxodo forzado por la crisis, fuga

de cerebros y exilio involuntario de toda una generación.

Los talleres

textiles que esclavizan a gran número de inmigrantes, la mirada hacia otro lado

del Estado nacional, y la pseudo regularización de muchos inmigrantes

clandestinos son algunas de las realidades que viven buena parte de esos miles

de hombres, mujeres y niños que han venido a estas tierras a ganarse el pan.

“Quieren pan no le

dan, piden queso, le dan hueso y le cortan el pescuezo”

Recuadro :

Marca Registrada

Miguel Schclarek nació y vivió hasta los doce años en San

Julián, en la ventosa Santa Cruz, epicentro de la Patagonia. En este pequeño

poblado, frente al mar, fue tejiendo aventuras de barcos y viajes exóticos.

Susana Gabbanelli hizo su vida en Mar del Plata. Desde la

“Ciudad Feliz” ella también vio salir y llegar a cientos de barcos y miles de

turistas. Quizás nunca pensaron, cuando eran unos gurrumines, que ellos del

mismo modo deberían atravesar ese océano que se prolonga hasta el horizonte.

Susana y Miguel son ex exiliados. Ambos tuvieron que abandonar el país y partir

hacia tierras lejanas debido a la persecución y a las amenazas que el Estado

les propició en la década del 70. Los dos son miembros de COEPRA, La Comisión

de Ex Exiliados Políticos de la República Argentina, que busca la sanción de

una Ley de Reparación, (actualmente tiene dictamen de Senadores) y que nuclea y

enlaza a muchos de los que tuvieron que emigrar por razones políticas.

Aquí se zambullen en otro viaje, en un viaje al interior de

cada uno en busca de recuerdos, anécdotas e historias.

-¿Cómo es ese momento donde se toma la decisión de irse?

-Susana:

Yo estuve presa. Me detuvieron en el 75, en Mar del Plata. Estuve presa un mes

y medio y cuando me dejaron en prisión domiciliaria, me escapé. Me fui a Buenos

Aires con mi marido y mi hijo mayor. Ahí fue muy difícil, yo tenía 26 años pero

fue muy difícil conseguir trabajo, cambiábamos de casa a cada rato. Igualmente

nos quedamos un año en Buenos Aires. El tema era que periódicamente ponían mi

foto en el diario y la situación era insostenible y nos tuvimos que ir. Nos

fuimos a Brasil porque un familiar mío fue a las embajadas a ver si nos daban

asilo y le dijeron que no, que teníamos que ir a un país limítrofe y ahí sí nos

iba a dar asilo. Nos fuimos en micro con mis dos hijos: Camilo, de 4 meses y

Nahuel, de un año y medio.

-¿Cómo fue el momento del cruce, sabiendo que si te pescaban

te podían chupar?

-Decidimos pasar por Foz de Iguazú, o sea por las Cataratas

porque en ese momento era Pascuas. Entonces hicimos un cálculo para llegar

hasta Posadas, de ahí a Puerto Iguazú y cruzar en la última lancha, cosa que

estén podridos de controlar. Y así lo hicimos. Llegamos justito. La embarcación

estaba llena de brasileros y cuando íbamos más o menos por la mitad del recorrido

con mi marido nos abrazamos porque dijimos: “Zafamos”. ¿Pero qué pasó? Los

brasileros empezaron a hacer una batucada, contentos porque habíamos zafado y

nosotros decíamos: “Ay por Dios, ahora pegamos la vuelta por todo este

barullo”. Ellos nos abrazaban, saltaban y nosotros queríamos que se callen y no

hacer demasiado escándalo hasta llegar.

Cuando llegamos al lado brasilero nos ayudaron para pasar

por la Aduana y no quedamos registrados.

-¿Conseguir el asilo fue como les habían dicho?

-No. Fuimos a una embajada de un país amigo y nos atendieron

en la vereda. Así que estuvimos un año en Brasil, indocumentados. Mi marido

cargaba bolsas en un mercado de San Pablo. Hasta que al año vemos en el diario

una nota que contaba la ayuda que la Iglesia Católica estaba dando a los

exiliados de los países limítrofes. Nosotros dijimos: “O es cierto o es una

trampa”. Fue mi marido y era cierto. Ahí conseguimos el status de refugiados

dado por Naciones Unidas.

-¿Qué tipo de protección les da la categoría de “refugiados”?

-Pasábamos a ser legales. Teníamos lo que se llama “asilo

territorial”: no podes trabajar ni tener contactos con brasileros,

supuestamente. No te olvides que en Brasil también había una dictadura. Mi

marido dejó de trabajar, en ese momento estaba como encargo en una estación de

servicio. Después de ahí salimos rumbo a Holanda

-¿Por qué Holanda?

-Porque el ACNUR hizo un pedido especial de asilo político y

eso duró unos cuantos meses en tratarse. Cuando llegó la respuesta, que fue

negativa, le dieron al ACNUR 48 horas para sacarnos de Brasil. En ese momento

había visas abiertas en Suecia y Holanda y decidimos Holanda.

-¿En tu caso Miguel, cómo fue tu historia?

-Miguel:

Mi caso fue un poco diferente porque nosotros nos vamos en el año 74. La triple

A mató a un cuñado mío, que fue una de las primeras victimas de la AAA y a los

treinta días de matarlo a él, me amenazaron de muerte a mí y a mi compañera.

Nosotros éramos arquitectos jóvenes, teníamos 30 años, trabajábamos en

Concordia, habíamos militado en la Universidad y estábamos militando. Por

suerte, teníamos mucho trabajo.

No

teníamos muy en claro la real necesidad de irnos. Primero nos fuimos de la

ciudad. Dijimos que íbamos para un lado y nos fuimos a otro. Tuvimos que

auto-convencernos porque uno nunca creía que estaba en peligro. A pesar de que

habían matado a mi cuñado uno no pensaba que la bestialidad de estos tipos iba

a llegar a tal extremo. Y aparte había un tema de conciencia política. Uno no

quería irse, éste era su lugar de militancia. Pero no quedaba otra. Entonces

una vez tomada la decisión, había que decidir a donde ir. Pensamos en España

porque teníamos a mi cuñado que vivía allá, (el otro hermano de mi ex esposa),

que nos iba a recibir.

Nosotros

llegamos el 22 de diciembre del 74, mi cuñado nos consiguió trabajo, mi esposa

estaba embarazada y esa era otra cosa que nos preocupaba. Mientras estábamos en

Madrid los últimos meses del franquismo fueron muy, muy jodidos porque había

mucha represión. Nos habíamos anotado para hacer un curso en la Universidad de

Madrid y justo hubo una huelga, y al salir de la clase la Policía nos pidió los

documentos y nos maltrataron bastante. Dijimos: “Salimos de la sartén y nos

metimos en el fuego”. No nos podíamos quedar en España y en marzo, o sea tres

meses después empezamos a buscar adonde podíamos ir. Nos salió una beca para

hacer un curso en Polonia. Estuvimos en Polonia seis meses. Mi hijo ya tenía ya

un año, lo habíamos tenido en España. De Polonia cruzamos a Suecia.

Ahí nos encontramos con unos chilenos, hicimos amigos y nos

dijeron que teníamos derecho a pedir asilo. Para nosotros era una cosa

impensada. Uno lo pensaba para los presidentes, no para uno. Pedimos asilo,

finalmente, y mientras se considera la situación el estado sueco te coloca en

un estado de “buscador de asilo” y te da un dinero, una vivienda: una actitud

muy solidaria.

-¿Cuanto estuviste en Europa?

-En Suecia estuve 10 años. Me separe, me volví a juntar.

Tuve dos hijos más. Volví a Argentina en la peor de Alfonsín, pero no pude

quedarme acá y tuve que volver. No tenía dinero, era todo muy incierto. Me

quería ir de Suecia y me fui España donde me quedé 10 años más. Me volví a

separar porque mi segunda ex mujer se quiso quedar en Suecia. Y vine

definitivamente en el 96.

-Susana, ¿vos cuanto tiempo estuviste en Holanda?

-Yo estuve afuera 8 años y medio. Volví en el 86

-¿Cómo es la relación, en el exilio, con la gente que quedo

acá?

-M:

Durante el tiempo que estuve en Polonia mi familia escribía pero con muchísimo

miedo, espaciadamente. En Polonia no teníamos idea de lo que estaba pasando

acá. No había diarios argentinos, casi no llegaba información. Empezamos a

tener más idea cuando fuimos a Suecia, donde había un diario argentino, “La

Opinión”. Ahí nos enteramos de lo que verdaderamente estaba pasando.

-S:

Nuestra correspondencia era con los familiares directos, muy espaciadas;

simplemente para contar como estaban los chicos. Había un control sobre

nuestras familias.

-¿Cómo se reorganiza la vida allá?

-M: No

se como fue el caso de Susana, pero nosotros cuando nos podíamos comprar un

mueble nos comprábamos sillas plegadizas, todo desarmable, para poder llevar.

(Susana se ríe y asiente con la cabeza). Todo provisorio.

-S:

La idea de volver ronda siempre.

-¿Cómo es vivir con la idea permanente de “vamos a volver”?

-M: Salvo

excepciones muy contadas, la gente que decidió quedarse allá lo decidió cuando

ya se podía volver y no antes. Antes era imposible. (La categoría “antes”

refiere a “antes” o “después” de la dictadura). Después de diez años ya se han

generado vínculos, relaciones, separaciones, casamientos, hijos. Entonces la

decisión que uno pueda tomar afecta a terceros. Yo me voy, pero qué pasa con la

compañera con la que estoy; los chicos ya tienen sus amigos. Es una decisión

muy, muy fuerte.

-¿Qué

cosas llevaban de acá, en cuanto a costumbres y usos, que allá no encajaban?

-S:

Tomar mate.

-M:

Sííí. En un lugar, yo encontraba yerba y abajo un cartel decíal “El secreto de

la eterna juventud del gaucho argentino”.

-Siempre

fueron buenos vendedores los suecos.

-M:

Sí, así parece. Sacando el mate, el tema de los abrazos, las reuniones, lo

hacíamos con los amigos chilenos, uruguayos. Los suecos no son muy abiertos,

son más reservados. Con el tiempo, te invitan a las casas pero viven en un nivel

de encierro y concentrados en cada uno.

-¿Pudieron continuar una actividad militante, como la que

tenían acá? ¿Cómo se resuelve esa tensión de adaptarse a lo nuevo y querer

cambiar el mundo en el que se vive?

-S:

La distancia me amplió la claridad política hacia lo que pasaba en Argentina.

Tuve una militancia de denuncia por lo que pasaba acá. Eso te hacia tener mucho

contacto con la gente interesada, con asociaciones como Greenpeace, Amnesty.

Había un grupo de gente muy lindo.

-M:

Al principio era muy difícil hablar del tema de Argentina porque ellos estaban

concentrados en lo que pasaba en Chile. En casi toda Europa pasaba lo mismo: se

privilegiaba lo de Chile por sobre lo de Argentina. Ocurre que en Chile el

Golpe fue contra un gobierno socialista. En Europa había partidos socialistas

muy fuertes, casi toda era gobernada por la socialdemocracia. En cambio, yo

venía de un país donde esos partidos son muy minoritarios y no entendían lo que

era el peronismo.

-¿Cómo

fue el momento en que, por fin, se decide pegar la vuelta?

-S:

En nuestro caso fue bastante peculiar porque después de las elecciones nos

queríamos venir urgente pero como habíamos estado presos y mi marido seguía

procesado, no nos cerraban la causa y seguía con pedido de captura. Hasta julio

del 86 que nos cerraron todas las causas, no podíamos volver y estuvimos del 83

al 86 con todas las cosas embaladas, esperando que se levantara el pedido de

captura

-¿Con

qué país te fuiste y con qué país te encontraste?

-S:

(Silencio). Nosotros llegamos, por empezar, y nos quedamos en Capital, no

volvimos a Mar del Plata por lo que es ya como un segundo exilio. Llegamos en

pleno Plan Austral, con lo cual no entendíamos nada. Había un nuevo billete

pero seguía circulando el billete antiguo. Fue más difícil la reinserción, la

vuelta acá que cuando llegamos a Holanda.

-M:

Sí. Es mucho más difícil la reinserción acá que la inserción allá. Porque allá

tenías, con el asilo, una protección que te daba el Estado y acá nada. Sos más

grande, estás más cansado, Imaginate que yo estuve 21 años afuera. Me fui con

treinta y volví con 51 y a esa edad estaba en una situación parecida a cuando

me recibí, a los 28: sin trabajo, para empezar todo de nuevo pero con otro país

y con 51 años. Era un país sin trabajo.

-S:

Aparte tenes la imagen de la Argentina con la que te fuiste.

-M: Y no nos olvidemos que la dictadura

hizo un trabajo que no terminó con ella. Hizo un trabajo muy fuerte con la

conciencia de cada individuo. Hubo una campaña de desinformación.. Yo volví en

el 96 y era muy difícil hablar todavía del exilio con otra gente. Era el

“exilio dorado”: “Lo pasaste bien”.

-S:

La pregunta que nos hartaba era “¿por qué te volviste?”. Como si uno se hubiera

ido porque quiso. Nosotros nos fuimos porque no teníamos ninguna otra opción

para sobrevivir. A nivel social cuando volves te encontrás con un país

distinto, cambiado. Aparte cuando uno se va tenía las redes sociales armadas y

cuando volves es empezar todo otra vez.

-¿Qué

significa para ustedes la patria?

-Las raíces, dicen a dúo

-M:

Yo estaba en Suecia y me sentía como un actor dentro de un teatro con un

decorado que no te pertenece. En cambio, cuando estaba acá era, es, como que el

país es la extensión de tu cuerpo. Cuando te vas empezás a valorar todo, a

extrañar todo.

-¿Que

significó el exilio en sus vidas?

-M:

Te da una visión más amplia del mundo. Ves la política con una visión más

global. Te permite ver hasta donde da uno, su aguante, hasta donde estas

dispuesto a hacer, te conoces más a vos mismo. Es una situación extrema. Es una

situación que te marca para siempre, imborrable. Es dolor, tristeza,

melancolía, “estoy vivo”, “estoy lejos”.

-S:

El tema era adonde nos íbamos. Hasta la frontera sabíamos pero después era la

nada. Pensá que todos nosotros salimos, mas o menos con lo puesto, sin plata,

sin conexiones. No conocías a nadie. No te comunicabas en tu propio idioma.

Pasabas de una cultura a la otra. Eso te marca.

DATOS

Y ESTADÍSTICAS SOBRE REFUGIADOS

Nazli Zaki, de la Oficina de prensa

para América del Sur del ACNUR, Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados

fue la encargada de brindarle a “Al Margen” la información requerida en

relación a los refugiados en Argentina.

§

Según la Convención de 1951 sobre el

Estatuto de los refugiados, un refugiado o una refugiada es toda persona que

debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,

nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se

encuentra fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores,

no quiera acogerse a la protección de tal país. Otros instrumentos

internacionales también incluyen a personas que huyen de su país, amenazados

por la violencia generalizada, agresión extranjera, ó conflictos internos.

§

Argentina ratificó la Convención de 1951

sobre el Estatuto de los refugiados en 1961. Hoy esta Convención está

ratificada por 143 países.

§

El Comité de Elegibilidad para los

Refugiados (CEPARE), es el organismo público encargado de resolver las

solicitudes de la condición de refugiado (determinar si los solicitantes

presentan fundados temores de persecución por su raza, religión, nacionalidad,

grupo social u opinión política), y consecuentemente reconocer la condición de

refugiado. Desde su creación en 1985, el

CEPARE ha reconocido como refugiadas y

refugiados a más de 2.600 personas. En

total el número de refugiados en Argentina supera las 3.000 personas. La

población refugiada se caracteriza por su gran diversidad ya que las personas

refugiadas provienen de alrededor de 60 países de África, América, Asia y

Europa.

§

Este año, hasta mayo de 2006, el CEPARE

recibió 163 solicitudes por el reconocimiento de la condición de refugiado por

parte de personas provenientes de 24 países, entre ellos Senegal, Colombia,

India, Rusia y China.

§

No existen campos de refugiados en

Argentina, los refugiados viven entre las poblaciones urbanas y rurales, en

todo el país.

§

ACNUR tiene dos funciones principales en

Argentina: asesorar al gobierno en cuanto a la aplicación de la Convención de

1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, y trabajar junto con la sociedad

civil y con los refugiados para facilitar su proceso de integración en la

sociedad.

§

El derecho al asilo es un derecho básico,

incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 14), entre

otros instrumentos de derechos humanos.

§

Los refugiados gozan del derecho a no ser

devueltos a su país de origen y a obtener una documentación que les permita

trabajar y tener acceso a los servicios básicos y elementales.

§

Los refugiados tienen el derecho de

acceder a los servicios públicos en materia de salud, educación, etc.

(Publicada en la revista "Al Margen", noviembre 2006)

Pocos minutos

después de arribar, las Madres ya estaban participando de su primera actividad:

una charla (más que eso, un encuentro entre compañeros) en la primera unidad

básica que La Cámpora abrió en el país.

Pocos minutos

después de arribar, las Madres ya estaban participando de su primera actividad:

una charla (más que eso, un encuentro entre compañeros) en la primera unidad

básica que La Cámpora abrió en el país.  Acompañadas por la

ex diputada nacional Rita Drisaldi, amiga y compañera de Néstor en sus estudios

primarios, recorrieron el gimnasio y las aulas. Allí conocieron múltiples

anécdotas que perfilaban a un joven rebelde y emprendedor.

Acompañadas por la

ex diputada nacional Rita Drisaldi, amiga y compañera de Néstor en sus estudios

primarios, recorrieron el gimnasio y las aulas. Allí conocieron múltiples

anécdotas que perfilaban a un joven rebelde y emprendedor. Por la tarde, el

intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, recibió a las Madres, junto a

secretarios y concejales, en el histórico despacho que ocupó Kirchner al frente

de la Municipalidad local durante su gestión entre 1987 y 1991. “Ésta es la casa

de ustedes, desde acá Néstor partió y llevó

a nuestra querida Argentina al lugar donde está”, las recibió el

Intendente. Además, les regaló un cuadro con una frase y foto inédita de un

Néstor en edad escolar.

Por la tarde, el

intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín, recibió a las Madres, junto a

secretarios y concejales, en el histórico despacho que ocupó Kirchner al frente

de la Municipalidad local durante su gestión entre 1987 y 1991. “Ésta es la casa

de ustedes, desde acá Néstor partió y llevó

a nuestra querida Argentina al lugar donde está”, las recibió el

Intendente. Además, les regaló un cuadro con una frase y foto inédita de un

Néstor en edad escolar. Tras visitar la

Municipalidad, recorrieron otras obras emblemáticas de las gestiones de Néstor:

el Conservatorio Provincial de Música, el Hospital Regional Río Gallegos, la

rotonda Cardenal Samoré, y el imponente Polideportivo Boxing Club. Luego,

pasaron por algunos de los barrios populares de la ciudad, epicentro de su actividad

política. Allí, estuvieron en la segunda unidad básica que La Cámpora tiene en

Río Gallegos. Por último, luego de pasar frente a la casa familiar donde vivió

con Cristina y Máximo antes de que naciera Florencia, visitaron su monumento, en

el barrio Del Carmen, donde fueron reconocidas por la agrupación “Los muchachos

peronistas”.

Tras visitar la

Municipalidad, recorrieron otras obras emblemáticas de las gestiones de Néstor:

el Conservatorio Provincial de Música, el Hospital Regional Río Gallegos, la

rotonda Cardenal Samoré, y el imponente Polideportivo Boxing Club. Luego,

pasaron por algunos de los barrios populares de la ciudad, epicentro de su actividad

política. Allí, estuvieron en la segunda unidad básica que La Cámpora tiene en

Río Gallegos. Por último, luego de pasar frente a la casa familiar donde vivió

con Cristina y Máximo antes de que naciera Florencia, visitaron su monumento, en

el barrio Del Carmen, donde fueron reconocidas por la agrupación “Los muchachos

peronistas”. Trece Madres (Hebe

De Bonafini, Hebe de Mascia, Mercedes de Meroño, Celia de Prosperi, Evel de

Petrini, Ana de Kierznowicz, Visitación de Loyola, Josefa de Fiore, Rosa de

Camarotti, María Rosa de Palazzo, Sara de Mrad, Irene de Molinaria, Ángela de

Tasca) encabezaron la movilización acompañadas de cientos de jóvenes y personas

de distintas edades, algunas llegadas especialmente desde Buenos Aires.

Trece Madres (Hebe

De Bonafini, Hebe de Mascia, Mercedes de Meroño, Celia de Prosperi, Evel de

Petrini, Ana de Kierznowicz, Visitación de Loyola, Josefa de Fiore, Rosa de

Camarotti, María Rosa de Palazzo, Sara de Mrad, Irene de Molinaria, Ángela de

Tasca) encabezaron la movilización acompañadas de cientos de jóvenes y personas

de distintas edades, algunas llegadas especialmente desde Buenos Aires. Para celebrar su

estadía, fueron invitadas a un asado multitudinario donde cada Madres recibió

una tarjeta con la convocatoria que los jóvenes habían hecho por la ciudad para

la marcha en la Plaza. Además, les obsequiaron un álbum con fotos inéditas de

distintos momentos de la vida de Néstor, y una bandera de La Cámpora con un pañuelo

blanco añadido, simbolizando la unidad en la acción que habían llevado a cabo

en el viaje.

Para celebrar su

estadía, fueron invitadas a un asado multitudinario donde cada Madres recibió

una tarjeta con la convocatoria que los jóvenes habían hecho por la ciudad para

la marcha en la Plaza. Además, les obsequiaron un álbum con fotos inéditas de

distintos momentos de la vida de Néstor, y una bandera de La Cámpora con un pañuelo

blanco añadido, simbolizando la unidad en la acción que habían llevado a cabo

en el viaje. Lentamente, el

viaje llega a su fin. Río Gallegos no es la misma tras la visita de las Madres.

Así lo comprueban los diarios, los canales locales (que cubren la estadía con

respeto, profesionalismo e interés) y los ciudadanos que las acompañan en

distintas partes de su itinerario.

Lentamente, el

viaje llega a su fin. Río Gallegos no es la misma tras la visita de las Madres.

Así lo comprueban los diarios, los canales locales (que cubren la estadía con

respeto, profesionalismo e interés) y los ciudadanos que las acompañan en

distintas partes de su itinerario.